高齢化社会とともに増加する、嚥下障害

高齢化が進む現代において、嚥下障害は年々増加しています。嚥下とは“ものを飲み込む力”であり、この力が低下すると誤嚥性肺炎などの深刻な健康被害につながります。実際、日本国内では嚥下障害による誤嚥性肺炎で亡くなられる方が、2023年に約60,000人、2024年には64,000人と増加しています。

嚥下の診断

嚥下機能を調べる方法には、簡便な検査と精密な検査があります。

簡便な検査(例)

・反復唾液嚥下テスト

30秒間に唾液を何回飲み込めるかを測定

・フードテスト

半固形物や液体を飲み込み、残留やむせ込みの有無を確認

・頸部聴診法

嚥下時の音を聴診器で確認

精密な検査(例)

・ビデオ嚥下造影検査(VF)

造影剤入りの飲食物を摂取し、X線で嚥下の動きを動画で記録

・嚥下内視鏡検査(FEES)

鼻から内視鏡を挿入し、咽頭の様子を直接観察

現状の課題

・簡便な方法は感覚に頼るため精度に限界がある

・精密な方法は高精度だが時間・設備・患者負担が大きい

そのため、医療現場では「簡単で正確、かつ負担の少ない評価法」が求められています。

嚥下機能の評価をより簡単に、より正確に

「誰でも・どこでも・簡単に評価できること」

「数値で正確に評価できること」

「訓練にも活用できること」

これらを目標に、国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター(藤谷 順子 医師を筆頭)とアニマ株式会社は、頸部筋力計 Cervical Dynamometer C-1 を共同開発しました。

アニマは20年以上にわたり、リハビリテーション現場で広く利用されている µTas筋力計 を提供してきました。その高精度技術と、国立国際医療センター 藤谷 順子 医師を中心とするチームによる嚥下に関する豊富な臨床知見を融合させることで、C-1は誕生しました。

頸部筋力計 C-1の特徴

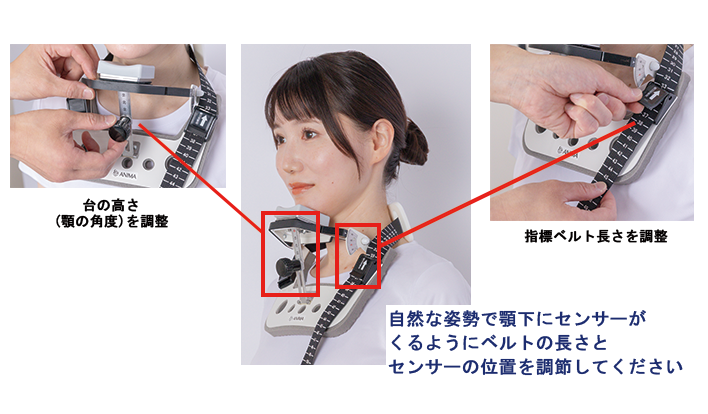

・誰でも・どこでも・簡単に

・正確な数値評価:飲み込む力を定量的に測定

・訓練にも活用可能:筋力目標値を設定し、リハビリのモチベーション向上

・手軽に導入:既存のµTas筋力計に専用アタッチメントを追加するだけで利用可能

国立国際医療センターを中心に、多くの医療従事者の皆様のご尽力により、臨床研究も行ってまいりました(2025年8月時点)。

学会発表

・第23回 日本言語聴覚学会(2022年・新潟)

徒手筋力計と頸部補助具を用いた頸部筋力測定の試み(第1報)

・第76回 国立病院総合医学会(2022年・熊本)

徒手筋力計を使用した頸部筋力測定の試み(第2報)

・第29回 日本摂食嚥下リハビリテーション学会(2023年・横浜)

CTAR動作力の計測 ― 固定アタッチメントの効果 ―

・第47回 日本嚥下医学会(2024年・新潟)

嚥下機能障害症例における頸部筋力値の後方視的検討

論文発表

・「ハンドヘルドダイナモメーターと頸部アタッチメントを用いた頸部筋力計測方法の開発」, 総合リハビリテーション 第52巻7号 (2024年7月)

・「高齢者における計測可能率からみた頸部筋力計測の臨床的有用性」, 嚥下医学 Vol.14 No.2 (2025年9月)

嚥下の力を取り戻し、「普通」の生活を取り戻す

嚥下機能をより簡便に、より正確に評価し、効果的に訓練する――

その臨床ニーズに応えるため、頸部筋力計 C-1 は誕生しました。

嚥下力の低下によりQOLが損なわれる患者様を、一日でも早く、そして一人でも多く支援できるように。

私たちは今後も、臨床現場に貢献できるよう取り組んでまいります。

デモ動画を見る